2025.03.12

2025.03.12

浏览量:

浏览量:

《南方周末》2025新年献词以《用你的活法定义世界的算法》,探讨了AI和我们每一个“I”的关系。今天,我借用这个话题,谈谈AI赋能传媒教育教学的一点感悟和思考。

2022年生成式AI横空出世。作为一个资深媒体人,隐隐有些担忧,这不是在跟我们传媒人抢饭碗吗?很快就有专家预言,AIGC最大的落地场景一个是传媒,一个是教育。瞬间,我懵了。因为我刚刚从传媒一线转战教育一线,作为一个传媒教育者,AI和I的关系是什么?是冲突,是取代?还是言和,是协同?当时,我只能用or来关联AI与我这个“I”的关系,并围绕着这个I——一个传媒教育者,从“我的困局”、“我的实践”、“我的认知”及“我的反思”四个部分探讨一下AI和I这个中间的最理想关联词该是什么?

一、我的困局:现实痛点与破局方向

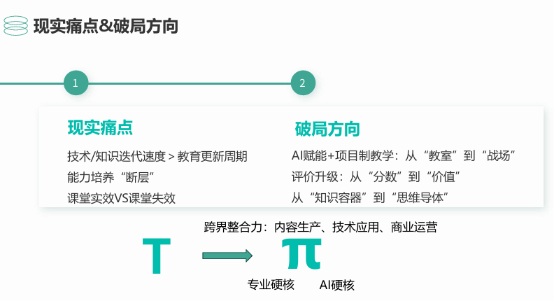

《媒体融合报道》作为网络与新媒体专业必修课,4学分64学时,在第六学期开出,之后紧接着就是毕业实习和毕业设计,我更喜欢借用美国密苏里大学“顶石课程”来定位这门课程的重要性。然而在在传统教学模式下,课程教学却面临着诸多现实痛点:技术与知识的迭代速度远远超过教育更新周期;能力培养达不到行业要求而出现的“断层”;追求“课堂实效”却遭遇“课堂失效”的尴尬等等。

针对这些痛点,我痛定思痛,决定以“AI赋能+项目制教学”;升级评价系统——从“分数”到“价值”;从“知识容器”到“思维导体”作为破局方向,从一专多能“T”字型人才培养到既有“专业硬核”又有“AI技术硬核”两条腿走路的“π”字型人才打造。

二、我的实践:AI 赋能项目制教学的实践探索

(一)《媒体融合报道》教学设计1.0:成果导向,服务雇主

在教学设计1.0阶段,我以成果导向为理念,致力于服务雇主需求,通过创建 “问号” 课堂,激发学生的好奇心与求知欲,引导学生从物理空间的感知延伸为时间维度的长效学习。教师在课堂上积极传播学科热情,激发学生专业兴趣,同时培养学生好问、爱思考的习惯,通过挑战性任务与开放化、泛在化、高交互的学习空间,让学生在课堂内外都能积极参与学习。

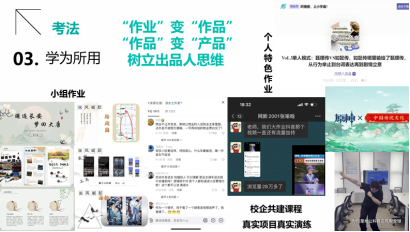

此外,我们还注重校企共建课程,引入真实项目与虚拟仿真项目,让学生在真实演练中提升实践能力。通过小组作业与个人特色作业,将 “作业” 变 “作品”,“作品” 变 “产品”,树立出品人思维,使学生在完成项目的过程中,不仅掌握了专业知识与技能,还培养了团队协作能力与创新思维。

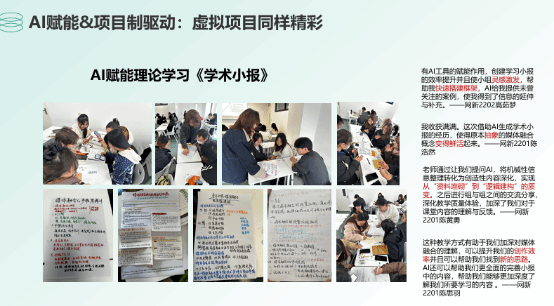

(二)《媒体融合报道》教学设计 2.0:AI 深度赋能 & 项目制驱动

随着 AI 技术的不断发展,我们进一步升级教学设计至 2.0 版本,实现 AI 深度赋能与项目制驱动的有机结合,把课堂“搬进”产业链。在这一阶段,我们依托 DeepSeek 本地部署及其他 AI 工具,构建了 “智能教学系统 + 动态知识库 + 智能助学” 三位一体的 AI 教学生态,通过 “真实企业项目 + 虚拟仿真项目” 双轨并行,培养学生的复合能力。

在课程目标与 AI 赋能点的对应上,技术驾驭力方面,学生通过 DS 等 AI 工具辅助信息采集、AI 撰稿、多媒体内容生成等,降低了技术门槛,掌握了跨媒体技术融合能力;人文感知力方面,通过 AI 伦理辩论、人工校准环节,要求所有 AI 生成内容需经 “温度注入” 和 “事实核查”,使学生形成了价值判断与伦理意识;项目执行力方面,企业真实项目驱动,AI 推理传播环境,动态优化传播策略,提升了学生的综合运用能力;价值判断力方面,通过 “反 AI 训练” 模块,学生需破解 AI 生成虚假信息,培养了批判性思维和技术免疫力,以适应行业发展新要求。

三、我的认知:AI 重构传媒教学场景

“教&学”场景泛在化:通过AI赋能教学设计,切实提高“课堂实效”,通过创建“问号”课堂,让学生在教室里发生兴趣,走出教室依然保持对专业学习的热情,实现“以空间换时间”;培养“问题”学生,养成他们好问爱思考的习惯,90分钟后走出课堂,在图书馆,在南客厅,在更多泛在化的学习空间里依然有学习的动机,实现“以时间换空间”。

人机协作与“AI共舞”:通过AI工作坊,培养更懂“我”的“你”。这里的“我”既指学生,让AI更懂学生,在和学生的交互中,生产更有价值的内容;也指AI,让学生学会AI基本知识,掌握和AI交互的基本能力,具备人机协同的基本素养。人机协作成为常态的情况下,AI 伦理问题也日益凸显,需要教师在教学中注重培养学生的人文感知力与价值判断力,引导学生正确使用 AI 技术,避免出现虚假信息等问题。

教学评价更“懂”行业:教师的角色从传统的 “传授者” 转变为 “架构师”,从 “评价者” 转变为 “引导者”,在教学过程中发挥着更为关键的引导与支持作用。在 “教 & 学” 场景泛在化的背景下,学生与 AI 共同完成学习任务,教学评价也更加多元化,不仅关注学生的学习成果,还关注学生在学习过程中的表现与成长,以及对行业的适应能力。

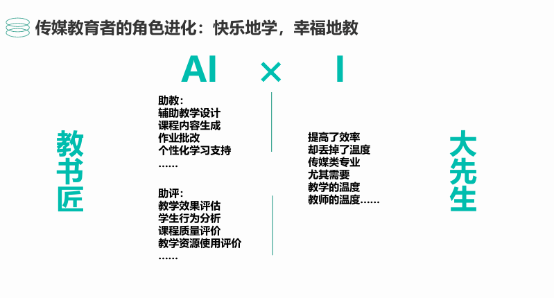

四、我的反思:从 AI or I 到 AI and I?抑或是……

在 AI 赋能项目制教学的实践中,我们不禁要思考,AI 与教师、学生之间的关系究竟是 AI or I,还是 AI and I。AI 作为辅助工具,确实能够提高教学效率,为教学带来诸多便利,但如果我们过度依赖 AI,可能会丢失教学的温度。传媒类专业尤其需要教学的温度,教师的情感投入、对学生的人文关怀以及在教学过程中传递的价值观,是 AI 无法替代的。因此,AI赋能之后,我们成了教学技能精湛的“教书匠”,但这远远不够,我们需要注入教学的温度,成为“AI×I” 深度融合,有情有味的“大先生”!

麦克卢汉说:我们塑造工具,而后工具重塑我们。但我和我的AI想说的是:培养能够 “发现机器看不见的故事,做出算法算不出的判断” 的传媒人才。我们应该追求 AI × I 的融合模式,让 AI 与教师、学生共同构建一个更加高效、有温度、富有创新性的教学环境。教师在利用 AI 技术提升教学效果的同时,要注重保持与学生的情感连接,关注学生的学习体验与成长需求,引导学生在 AI 时代保持人类的独特价值与创造力。