2025.06.30

2025.06.30

浏览量:

浏览量:

在媒介深度嵌入社会结构的当下,传媒教育的重心早已不再局限于知识的灌输,而是如何在复杂现实中激发学生的问题意识,锤炼其理解社会、分析数据、提出策略的能力。如何理解媒介市场的逻辑?短视频、社交平台、搜索引擎背后隐藏着怎样的传播机制与消费动因?

2025年6月4日,《媒体市场调查与分析》项目路演举行,通过问题驱动、任务导向与全过程参与,将课堂从传统授课转向“研究现场”,构建起一条从思维训练到实践操作的能力生长路径。

01 教学设计:知识结构与研究方法的同步生成

《媒体市场调查与分析》的课程设计基于阶段性的任务分布逻辑,力求实现教学内容与项目实践的深度融合。通过“寒假前置任务—学期教学推进—成果终期路演”三段式路径安排,确保学生在不同阶段均有明确的目标。

调研命题设置聚焦媒介市场真实场景,涵盖数字平台使用行为、媒介内容偏好、文化消费趋势、算法对用户选择的影响等方向,选题与媒介产业发展趋势紧密贴合,增强了研究的现实性与落地性。

02 场景嵌入:数据不只属于实验室,也扎根生活现场

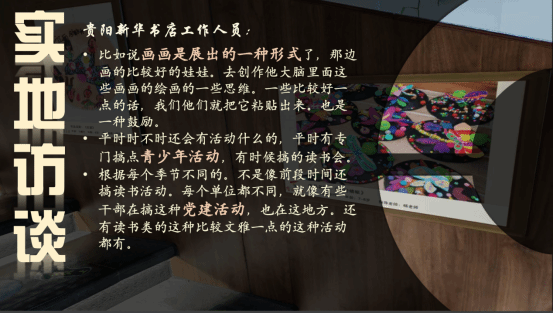

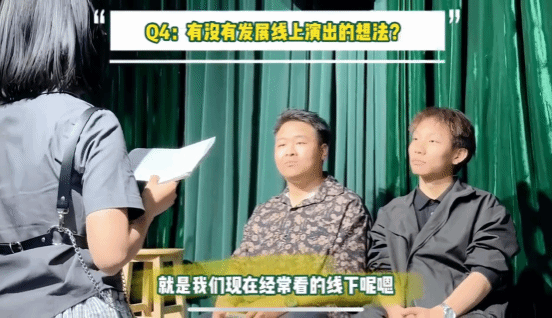

课程特别强调“真实语境中的真实数据”,通过实践项目将课堂延伸到社区、平台、场景一线,实现数据生产与社会问题紧密联结。在课程推进过程中,学生与脱口秀从业者围绕行业展开深入访谈,与美食类内容创作者探讨平台流量与城市宣传之间的逻辑,更有小组实地探访传统皮影戏班社,记录其在影视传播中的转型思考。

2025年4月,“乐享课堂”项目团队围绕“银龄群体媒介适应性”展开调研,成员深入下塔坡社区,通过问卷和访谈与老年群体面对面交流,探索其媒介使用障碍与数字焦虑来源。调研中,学生意识到“不会用”往往并不源于能力缺失,而是源于缺乏耐心、陪伴和情绪支持。这使得课程所倡导的“用户中心视角”真正落地。

另一小组则聚焦小学生媒介接触,深入课堂观察小学生在信息接收、注意力持续、内容偏好等方面的行为表现,尝试将个体媒介使用行为与认知模式联系起来,融入儿童心理学的相关理论视角,在实践与理论之间搭建桥梁,进一步提升研究的深度与跨学科整合能力。

这些真实触达社会的项目,体现了课程教学对接社会服务的应用导向。数据不再是抽象表格中的数字,而是一个个鲜活的社会肌理、一种真实生活的侧写。正如课程中不断强调的:“调研不是从外部分析社会,而是与社会建立连接。”

03 成果展示:“完成作业”到“生产价值”

2025年6月4日,课程团队推出8组代表作品,以“项目成果路演”作为教学闭环环节,邀请陕西科技大学教授刘宗元、西北大学副教授齐亚宁参与评审,形成融合学术性、实用性与传播性的教学展示平台。

展示项目中,多组小组表现出较强的研究系统性与策略转化能力。《文化符号与消费新象:雍和宫手串的玄学经济价值解码》项目,以一种独特视角切入当代青年文化消费,揭示出媒介平台如何赋予传统文化符号新的社交属性与心理意义。

《老年人社交媒体直播使用行为调研——以下塔坡社区为例》,通过对本地社区老年人媒介使用状况的系统调查,构建了媒介适应性与生活福祉之间的关系路径。

《关于微短剧内容生产的市场调查分析》《手机智能应用对老年人生活质量的影响研究》《探究皮影戏元素在影视作品中的融入——以近现代影视作品为例》……

评委专家们认为,学生的项目选题展现出鲜明的问题意识和现实关怀,能够敏锐捕捉媒介技术变迁背后的人文议题,将技术逻辑与社会意义进行有机融合。它们不仅关注媒介的结构与技术,更注重人的感受、社会的结构与文化的流动。学生们在调研中学会倾听、分析、表达,也在不断提问中认识到:调研不是答案的罗列,而是对复杂社会的一种深度介入与理解路径。

“我们不只是写报告,我们在理解现实。”

“我们不只是完成作业,我们在回应媒介世界的变化。”

真正的教育,不止步于课程的边界。项目制教学的意义,并不在于教学方法的简单替换,而在于教育观念的深度革新。《媒体市场调查与分析》项目制教学实践带来的,是学生思维方式的转变与社会责任感的激活。从“交差”到“探索”,从“完成任务”到“回应现实”,课程搭建起学生与社会之间的学习通道,使其具备用媒介逻辑观察世界、用数据语言表达观点的能力。使专业学习不再局限于抽象的知识训练,而成为理解世界、参与世界、改变世界的起点。

撰文/ 李瑞雪 方家敏

图片/ 《媒体市场调查与分析》课程团队