2025.05.28

2025.05.28

浏览量:

浏览量:

“我们塑造了工具,此后工具又塑造了我们。”

——马歇尔·麦克卢汉

“乐享课堂”作为文化传媒学院发起的学生社会服务与实践教学融合项目,旨在回应社会中真实存在的数字鸿沟问题,推动媒介素养教育向下扎根、向外延伸,逐步构建更公平、更包容的数字社会环境。项目团队由平台课程组教师与各专业学生协同组成,以“项目制”教学为路径,面向老年群体、少年儿童等媒介使用弱势人群,持续开展“有设计、有温度、有学理支撑”的媒介素养课程。

自2023年11月启动以来,“乐享课堂”已运行四期,覆盖碑林、雁塔、高新等区域多个社区与小学,累计开展活动20余场,服务人次400+。2025年春季,项目将课堂从大学带入社区与小学,学生不仅是知识的传递者,更是社会议题的关注者与实践者。他们在真实社会场景中锤炼专业能力,实现个体成长与社会价值的双重生成。

PART 1 教育的起点:不是“讲什么”而是“他们需要什么”

约翰·杜威说:“真正的教育,是从对他人的理解开始的。”媒介素养不仅是一项与信息互动、判断与选择密切相关的能力,更是一种面向现代社会的基本生存技能。它的培养,应深植于个体的真实生活情境之中。

社区里,老年人常被视为“不会用智能手机”的群体,然而问题的根源并非技能缺乏,而是长期处于缺乏耐心指导、缺少信任感与学习陪伴的环境中,逐渐被数字化进程所边缘。他们对虚假链接的恐惧、对误操作的焦虑、对诈骗信息的担忧,折射出数字鸿沟与媒介疏离的真实现状。他们真正需要的,是一种不催促、不设限的数字支持,一种有温度、有节奏的学习路径。

在基础教育场景中,儿童的媒介接触频繁,兴趣浓厚,但由于认知结构尚未成熟,极易受到碎片化信息与情绪化叙事的影响,缺乏基本判断力,难以区分事实与观点、广告与内容,这些成为他们媒介成长中的风险点。媒介素养教育对于儿童而言,不能仅停留在知识传授的层面,而应是一场沉浸式、参与式的媒介启蒙。

真正的教育,始于倾听。唯有深入日常生活语境,教育的课程设计与实施才可能拥有温度,具备效力。媒介素养的推广,也因此不应局限于“教什么”,而应是一种连接人与社会、回应实际需要的教育实践路径。

PART 2 一节给孩子的课:信息不是冷知识,而是“我可以判断”

媒介素养,从来都不只是“成人世界”的高深话题。对孩子们来说,尽管这个词语或许还很陌生,但媒介的影响早已悄然渗透进他们的日常生活——从短视频、网络游戏到热门话题、社交评论,他们在不知不觉中就已成为信息世界的“原住民”。

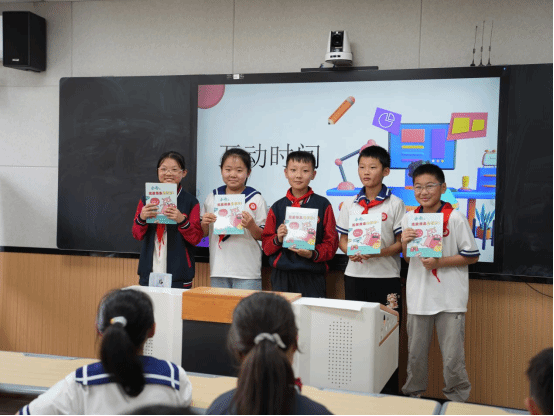

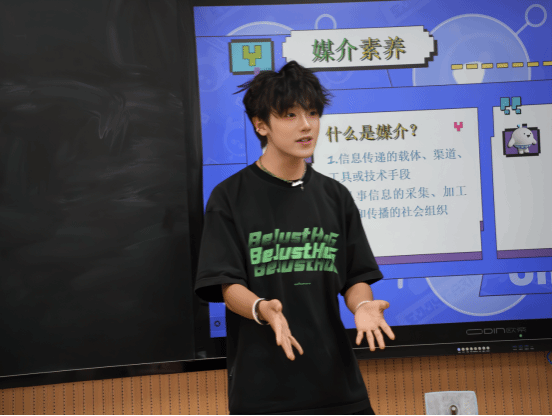

2025年4月25日,在碑林区仁厚庄小学,“乐享课堂”团队围绕儿童的认知特点与生活经验,策划并实施了一场兼具趣味性与思辨性的媒介素养主题课堂。课程以“信息判断力”为核心目标,通过三个教学模块,引导学生从“接收信息”到“理解信息”再到“质疑与判断信息”,在游戏与现实之间、在新闻与假信息之间,构建起属于自己的认知坐标。

我特别喜欢玩游戏,可总是把握不好时间。这堂课让我明白,要做游戏的主人,而不是被游戏牵着走。我以后肯定能更好地控制自己玩游戏的时间啦!

——卢天宇(11岁 六年级)

原本媒介素养对我来说是个很陌生的概念,上完这堂课,我就像打开了一扇新的大门,学会了怎么辨别信息真假,还知道了好多以前不了解的知识,感觉自己一下子成长了不少!

——邹雪珍(12岁 六年级)

#淀粉肠背后的真相

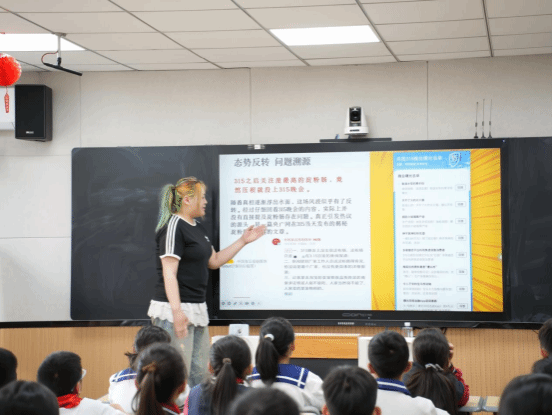

网络与新媒体专业2303班李涵将“淀粉肠”变成课堂的“主角”,如何阅读网络内容,比较“猎奇说法”与“科普解读”的区别,课堂没有直接告诉他们“能不能吃”,而是让他们发现:在碎片化的网络信息中,如何提出问题、查找证据、理性判断,是更重要的能力。

#数字游戏观察

游戏不仅是孩子们最熟悉的媒介,也是最容易被忽视的教育现场。网络与新媒体专业2306班的郭雷凯翔带领大家从“沉浸式玩家”变为“信息解码者”,一起拆解游戏背后的设计逻辑。他们发现,有些游戏元素是精心设计的引导,而真正的自主选择,需要在理解背后机制后做出。娱乐也可以是思考的起点。

#用魔法打败假消息

在“假信息对抗战”创意活动中,网络与新媒体专业2204班的王子涵帮助小学生们识别常见的虚假信息类型,学习基本的查证方法和来源辨别技巧。不需要复杂术语,课堂用一步步的引导帮助孩子建立起最初的判断力,也在他们心中种下了信息责任感的种子。

这些课堂的核心意义,在于引导儿童在真实情境中构建对信息的理解与判断框架。媒介素养不仅是一项技术性技能训练,更是一种深层的认知能力与公民素质的培养。正如布鲁姆所提出的,高阶思维能力的培养必须经过理解、分析与批判的层层递进,而媒介教育正是以具体生活情境为入口,让孩子们在贴近现实的问题中学会提问、求证与选择。

PART 3 一节给长辈的课:技术有温度,服务才有效

智能手机、扫码支付、线上问诊等新技术日益融入日常生活,也悄然拉开了代际之间的“数字鸿沟”。“乐享课堂”以媒介素养教育为切口,积极回应这一社会现实,帮助老年人提升数字技能,增强信息使用能力。

2025年5月14日,乐享课堂走进下塔坡社区,将大学课堂温柔转译,打造面向老年群体的“长者友好版”教学实践。此次课程聚焦智能手机操作、生活应用拓展与反诈安全意识,通过分模块教学与结对帮扶,为老年人搭建一座走进数字时代的桥梁。

有了这些知识,我能跟上社会的脚步咯。以后我也去帮其他老伙伴,把这份爱心和知识传下去!

——下塔坡社区雷奶奶

#智能手机常用功能实操

来自数字出版专业2401班的朱姝洁从最基础的外观按钮讲起,耐心带领老人们逐步认识智能手机。原本被称作“年轻人玩意儿”的科技工具,在她的讲解中变得触手可及。紧接着,叶望慧同学进一步演示了Wi-Fi连接、应用下载等操作,一步一图、一问一答,打破技术带来的隔阂,让老人们真切感受到“被看见”和“被理解”。

#功能探索与便捷生活下

在“生活里的数字工具箱”板块中,数字出版专业2403班聂茁壮带来了娱乐与实用应用的演示,引导老人们尝试搜索、观看、使用数字工具,在练习中收获便利,也重拾对数字生活的掌控感。

#反诈护航,安心前行

面对高发的电信诈骗问题,数字出版专业2401班侯习羽以真实案例为切入点,讲解常见诈骗形式与识别方法。通过“一对一”结对教学,学生与老人耐心沟通、手把手操作,不仅让反诈知识真正落地,更悄然搭建起跨代之间的理解与信任。

这是一场关于代际理解与社会参与的实践。技术的温度,藏在每一次耐心讲解、每一个回应眼神中;服务的效能,也正体现在从“讲给他们听”到“陪着他们做”的转变中。当年轻人与长辈在一台手机前相遇,不只是工具在更新,更是人与人之间的信任与尊重在重建。

PART 4 一节学生自己的课:在真实中生长,在行动中懂教育

“乐享课堂”作为一门“学生自己的课”,不仅是一次面向社会的教学展示,更是项目式教学理念在真实场域中的深度落地。在这个持续开展的教育项目中,学生在教师的引导下,以实际社会需求为出发点,完成了从问题识别、课程策划、教学设计到组织实施的全过程。

他们走进社区与学校,开展实地调研,勾勒出受众的真实画像;结合儿童认知规律,制定契合的教学目标与内容策略;在课堂中灵活运用可视化工具、游戏机制与互动环节,构建更贴近儿童心理与兴趣的教学结构;同时在教学实施中动态调整节奏,锤炼表达力与协作力。

在这个过程中,学生不再是知识的被动接受者,而是以“教育实践者”的身份走进社会、直面真实问题。他们不只是在学会如何授课,更在思考:教育的意义是什么?我们为什么教?又该为谁而教?这种深度参与与角色转换,让教育变得更具方向感和现实感。

我们真切的感受到了,知识不只是学会,更是能用、能传递。

——杨子毅 2024级广播电视编导专业

“乐享课堂”从来不是一次性的公益服务,而是一场温和而持久的教育实验。它探索的是一种更具温度、更有回应力的教育方式——既回应学生的成长渴望,也回应社会的现实需求。在真实中学习,在行动中成长,在信息时代重新搭建人与人之间的理解与联结。

下一站,我们仍将继续出发,把“教育”变成一种行动,也变成一种希望的传递。

撰文/ 余莎 车盈 白保丽 路欣悦

图片/ 赵羚羽 范馨怡 贾盼 余莎