2025.03.24

2025.03.24

浏览量:

浏览量:

在全球产业变革加速与数字化转型深化的双重驱动下,应用型人才培养已成为破解教育与行业需求脱节的核心命题。针对此问题,文化传媒学院积极响应社会需求,将项目制教学系统化嵌入课程体系,培养既具备专业知识又能应对实际工作的高素质人才。

2025年1月2日,文化传媒学院2025年项目制教学仪式正式启动,学生们在寒假中持续进行学习与创作,取得了阶段性成果,在实践中提升了自己的专业能力。

产教协同实战

项目总体以“从一个作品的诞生开始”为主题,分为两个选题方向,助力广播电视编导专业普通班学生踏上能力跃迁之路。

#01 抖音电商认知

项目与旷世传声深度合作,由企业导师向学生们讲解包括抖音电商短视频认知、兴趣电商视频样态、巨量千川平台详情、koc拍摄及剪映了解四方面的知识。学生们在企业导师的指导下,以调研报告、学术海报或调研视频的形式完成作品。

学生作品

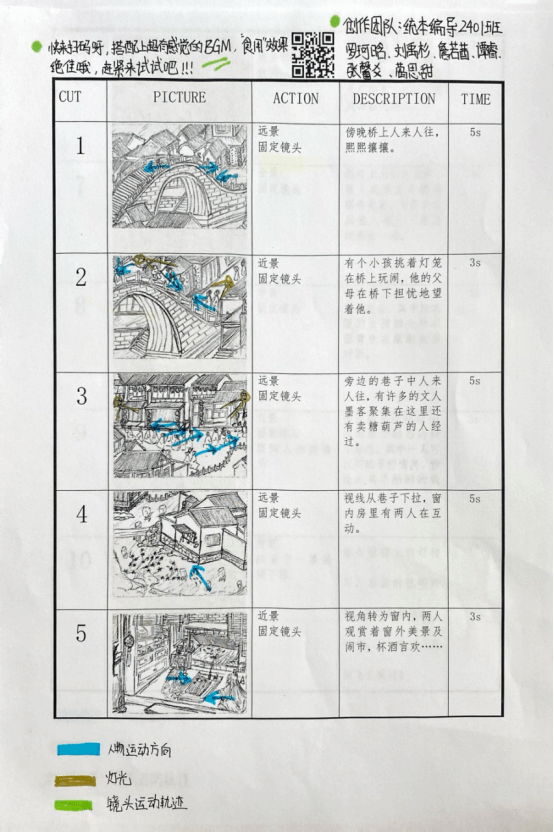

#02 故事板设计

项目与陕西远元影视文化传播有限公司合作,有校内导师和企业导师共同指导学生们学习设计分镜故事板。学生在项目中深入学习分镜设置,为提升拍摄功底打下坚实基础。

学生作品

双语班:跨文化叙事实践

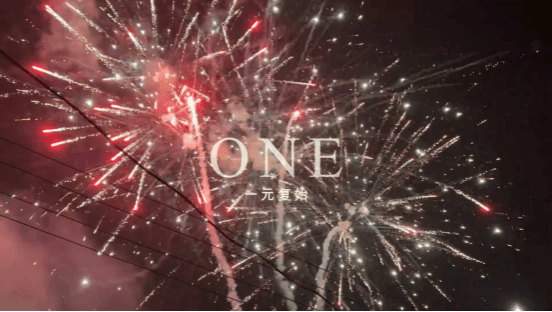

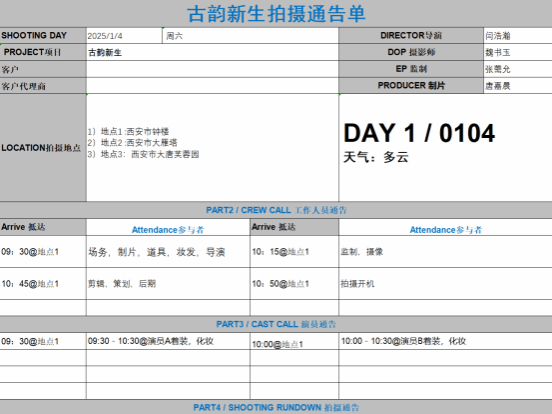

广播电视编导专业双语班学生以《外研社·国才杯“理解当代中国”》及《“高教社杯”大学生“用外语讲好中国故事”》两项国际赛事为驱动,深入秦腔艺术博物馆、回民街非遗工坊等文化地标,完成英文解说短视频并参与赛事。

作品《一元复始》截图

作品《古韵新生》拍摄通告单

通过“赛事命题-文化解码-双语创作”三阶培养模式,学生系统掌握了跨文化叙事逻辑,在实际操作中提升专业素养及专业技能,拓宽国际视野,深入理解本土文化,最终为职业发展打下坚实的基础。

网络与新媒体专业:技术赋能激活文化基因

非遗智媒创新

项目聚焦“非遗·中国年”主题,分为三个方向:非遗文化的创新传播、AI赋能中国年、中华老字号品牌传播。项目引导学生增进对中华优秀传统文化的认同感和自豪感,培养学生的社会实践能力、团队协作能力和文化创新能力,鼓励学生结合新媒体手段,探索非遗文化的新媒体创新传播方式,最终形成多元的新媒体产品。同时,通过AI赋能,学生提升了对新媒体技术的认知和应用能力,更加适应智媒时代的传播趋势。

双语班:文化出海破圈实践

联合陕西网特别栏目《我在长安挺好的》,网络与新媒体专业双语班学生与外国友人进行了密切合作,参与到本土文化挖掘和国际化视频制作之中。通过多元化的创作实践,双语班学生们在实际操作中提升了专业素养及专业技能,拓宽了国际视野,做好“了解本土文化才能传扬本土文化”。

数字出版专业:非遗IP的年轻化表达

以参与申报联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心举办的“2025全球世界遗产教育创新案例奖”为目标,数字出版专业的学生们选择叶雕、皮影戏、油纸伞、藤编等手工艺非遗项目进行深入调研,针对手工艺非遗产品进行创新设计与创作。通过创意海报与趣味解说音频的制作,学生们在做中学,在学中应用,在应用中锻炼专业素养。

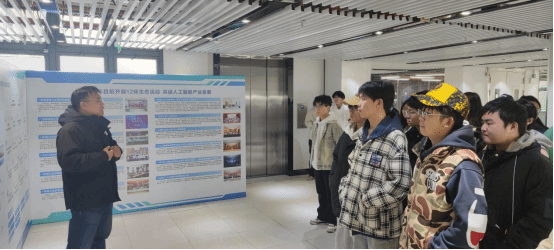

新闻学专业:城市记忆的深度书写

通过《城市记忆——爱上西安的理由》项目,新闻学专业学生们在指导老师的带领下,以“纪实类新闻图片+城市故事文字稿+纪实视频”三位一体的创作模式,深入大雁塔、回民街、青曲社等20余个文化地标展开实践。学生们实践中学习从选题策划到跨媒介发布的完整新闻生产链:通过采访陕历博修复师、夜市摊主等群体,掌握非虚构写作与人文摄影的核心技巧;运用多机位拍摄与剪辑技术完成短视频创作,理解同期声降噪、画面叙事节奏等专业细节。在完成项目的过程中,学生将会实现从新闻采编到公共传播的能力闭环。

学生采访

跨专业协同:跨学科协同共创文旅新声

网络与新媒体、数字出版、广播电视编导三个专业45名学生打破学科壁垒,以「三秦四季 雪趣铜川」新媒体创作挑战赛为实践熔炉,展开跨维度协作,最终产出的冰雪主题短视频及摄影作品,在多个平台获得大量点赞,得到了铜川文旅的一致好评,学生们也因此赢得丰厚奖品。这场跨专业的创意共振,不仅验证了“技术-人文-商业”三位一体培养模式的有效性,更让学生们在产业认可中完成从校园实验到社会价值输出的华丽转身。

学生感想

以前在教室总感觉拍摄技巧很抽象,这次在铜川雪场实地取景,老师手把手教我们调整构图和光线,才发现实战才能让知识学得更牢固。

——顾凌雨

活动安排在期末考试结束后的一周确实有点意外,开始还有点不情愿。但跟着团队一起去铜川滑雪,大家一起讨论选题、抢拍最佳光线,反而成了假期最有成就感的经历。

——陈杰豪

希望下学期还能参与类似项目!从作品点赞量就可以直观地看到自己的学习成果,还能赢得奖品,非常有趣。

——宋思艺

从课堂学习到项目实践的无缝衔接,从知识积累到能力转化的实质突破,文化传媒学院项目制教学的阶段性成果,印证了“做中学”模式在应用型人才培养中的核心价值。当前,随着传媒行业智能化、跨界化趋势加速,分院将进一步优化项目制教学育人机制,推动学生从“被动学习者”到“技能执行者”,最终成为“行业创新者”的进阶。

撰文/ 夏怡菲