2023.06.20

2023.06.20

浏览量:

浏览量:

6月19日,文化传媒学院“传播学国际名师系列讲座”邀请到著名学者徐开彬教授为大家带来主题为“国际传播研究70年纵览“的讲座。他在讲座中梳理西方70年的国际传播研究,探讨数字时代中国学界进行国际传播研究的可行方向。

徐开彬教授

美国科罗拉多大学波尔德主校区博士,湖南师范大学外国语学院“潇湘学者”特聘教授,上海外国语大新闻传播学院客座教授。曾任美国Temple University传播学院助理教授,香港浸会大学传理学院副教授,武汉大学珞珈特聘教授,湖北省楚天学者特聘教授。

研究兴趣包括话语修辞、文化传播、健康传播、组织传播 。学术成果发表在Communication Monographs、Management Communication Quarterly、Journal of Business Ethics、Rhetoric Society Quarterly、Journal of Applied Communication Research、Qualitative Health Research、Health Communication、Asian Journal of Communication、Feminist Media Studies、International Journal of Communication、Journalism Practice等20多家国际知名学术期刊。

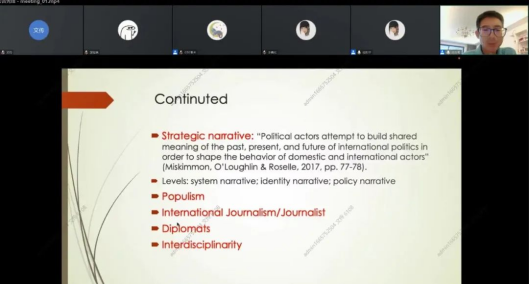

国际传播是什么?国际传播是在国际舞台上“创造、制作、分发和接收信息”的过程,它的历史可以追溯到人类历史的早期阶段,但对其问题的科学研究始于20世纪40年代至50年代。国际传播的研究领域涵盖了多个方面,包括发展传播、传播的政治经济学、公共外交、跨文化传播和跨文化交流。其中,发展传播研究着重于制作、分发和接收内容,以改变现实议程和推动社会变革;而跨文化传播和跨文化交流则涉及不同文化之间的交流和理解。此外,国际传播领域还涉及到软实力、战略叙事和跨学科性等方面的研究。

在讲座中,徐开彬教授首先回顾了西方国家过去七十年中在国际传播研究方面取得的重要成果。他提到了国际传播理论的演进,强调了实证研究方法的重要性,指出西方学者在国际传播研究中广泛运用了定量和定性研究方法,从而为理论建构和政策制定提供了有力支持。

同时徐开彬教授也对2010年—2023年关于国际交流的专题做了一些回顾,并对未来进行了展望,而2023的专题为《中国媒体走向全球的十年:问题与展望》,主题聚焦中国媒体在国际舞台上的发展和面临的问题。其中的研究《Mundo China: The media partnership reframing China's image in Brazil》通过与巴西新闻机构的合作,试图通过塑造框架来创造一个更积极的中国形象。然而,该研究仅关注了媒体发布的内容,无法推断出观众的感知和公众舆论的变化。

书中指出“中国的公共外交问题在于,虽然其文化可能受到赞赏,但其政治和治理的声誉要低得多。”这可能引发一些问题和关联,如:中国媒体走向全球的历程和影响如何评估?中国媒体在全球媒体产业中的地位和作用如何发展和变化?中国媒体在国际舞台上的声誉和影响力如何演变?

最后,徐教授也对中国学界进行国际传播研究的现状进行了客观的评估。他指出,中国在国际传播方面也面临着一些挑战,特别是在“一带一路”倡议之后,通过对中国在拉丁美洲的新闻报道和软实力评估的研究中发现,中国在影响拉丁美洲媒体和公众舆论方面并没有取得实质性的成果,反而出现了恶化的情况。这表明中拉两地之间存在沟通隔阂,这对于公共外交来说是不利的。

为了推动中国国际传播研究迈向更加实践和应用的方向,徐教授提出了一些新的思路。他强调了数字技术对国际传播的重要影响,并呼吁将数字时代的国际传播现象纳入研究范畴。新媒体和社交媒体在国际传播中扮演着重要角色,因此开展对数字时代国际传播现象的实证研究变得尤为必要。

在讲座最后的互动环节,同学们积极发言,提出了中西方农村自媒体传播差异在国际传播中有什么样的体现,中西方自媒体作者的价值观,在中国学界普遍的、大多数人的看法是怎么样的等诸多问题,徐教授一一予以详尽解答,并与自己求学美国期间的真实体验与感悟相结合,表示传播研究既要放眼国际,又须扎根本土,将专业学术知识与个人生命体验结合起来。

此次讲座为全体师生提供了一个全新的视角,启发了我们对国际传播研究的思考。国际传播不仅仅是学术研究的领域,更是中国在全球舞台上发声的重要途径。通过深入研究和实证分析,可以更好地理解和应对国际传播中的挑战,推动中国在国际传播领域的发展和提升影响力。

撰文/ 薛颖