2023.04.11

2023.04.11

浏览量:

浏览量:

2005年,历史学家David Bell在《无书的未来》(A Bookless Future)一文中,指出电子书籍这种“具有战略性与针对性的阅读方式,会给人一种获得权利的感觉”。因为读者无需走入完整的行文逻辑,直接搜索其中一部分内容就可以获得知识构成,从而成为阅读的唯一主人。他认为“这正是最危险的地方”,因为“信息不等同于知识,而搜索更不等同于阅读”。

碎片化信息的充斥和漫溢,将有限的理性知识淹没其中,越来越多的信息也将人们一步步困在原地。在瞬息万变的技术和媒介场景面前,我们是否还在思考与想象?“存档思考与想象——限时书店”便是回应。这场以小众出版平台为行动者网络共同书写的阅读图景,以“存档”为愿景,试图用书籍搭建起思考和想象的版图;以“思考与想象”为宣言,探索和跨越阅读“看”的边界,捕捉转瞬而逝的细节,摆脱长期的认知沉淀;我们相信,用重建认知来介入世界是必要的,解答不是目的,启发每一次思考,进而充满好奇地去认识世界才是目的。

本次限时书店展览期间,我们邀请到五位新闻学教研室的专职教师,选择了展场不同的出版平台与刊物,为读者们带来【限时书店漫游指南】系列连载。历经近二十载实践与沉淀,文化传媒学院新闻学教研室关注培养学生多方面的文化素养与专业技能,让学生充分浸泡在新闻采访与写作、创意写作、深度报道等课程中,而这些素养与技能的实现都需要以大量阅读作为基础,学生的认知力与行动力由此生发。当阅读不再是从书本到个体的单向流动,通过阅读、交流与创作,用另一种方式打开“书”的溯源之旅,每个人都能从另外的生命个体中看见彼此,拾获更多精神交流的可能性。

限时书店漫游指南 第二期

“我们正在经历的是过去,也是未来”

主笔:王琳娜

溯源:限时书店te magazine展位出版物《夜莺之歌》

西安欧亚学院文化传媒学院新闻学教研室专职教师,曾先后在华商报社、中新社从事记者工作,有大量一线采写经验。

“二战时期,英国电台常会播放夜莺与大提琴家贝娅特丽丝·哈里森的合奏曲,这种自然与人类共谱的乐曲是如此幻妙,以此安抚听众在战争环境中的忧惧。另外,夜莺通常具有两种特性——在季候中迁徙,在暗夜中鸣唱。”

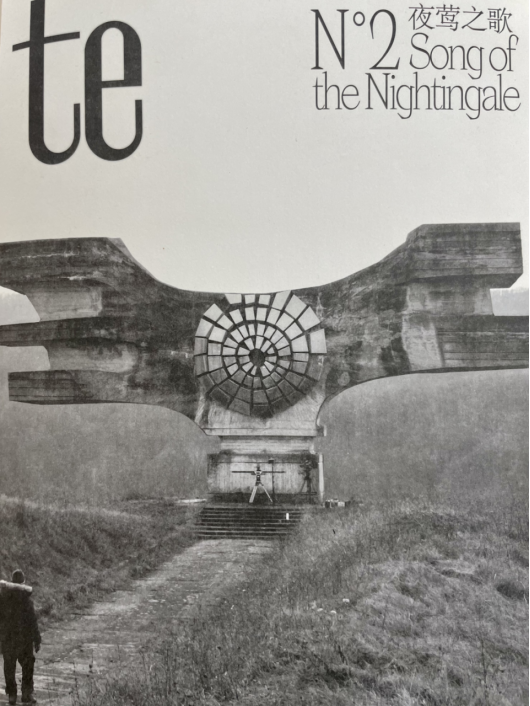

te magazine第二期《夜莺之歌》封面

#01

te magazine:

一本具有“流动性”的刊物

这是一本关于当代艺术与文化人类学的中英双语年刊。初见te magazine第二期《夜莺之歌》,瞬间被这本小众艺术杂志的封面吸引,沉稳的灰色调彰显着神秘与高级,随手翻开,无论是内容还是排版,都有让我眼前一亮的欣喜感。

“te”取自闽南语中“茶”的发音,这个发音从丝绸之路开始,以泉州港为起点到达欧洲,成为了“tea”。

“te”的发音

在今天,“tea”这个发音十分普遍,却很少人记得这个转化的过程。于是,创作团队期望打造一本具有“流动性”的刊物,其流动性代表着当代文化的一种生存状态。

每一期都会根据特定主题,委托来自不同领域的创作者探讨地域之间的动态文化景观,包括地方社群的文化、语言、思想在当下不断更迭的状态,以及个体叙事如何因社会环境和地缘政治的发展而变动。

第二期《夜莺之歌》用10篇文章来对声音、语言和行动的相交处进行焊接,去讨论这个抽象又无处不在的概念。

#02

“发声”:

认知行为得以书写的声响形式

何以用文字去书写声音?在不同情境中,发声的主体是什么?发声所代表的含义为何?个体应以何种形式表述?又有哪些可能性?

“发声”一词常常附着着浓厚的社会属性,Michel Chion把声音诠释为一种认知行为,而“发声”则更像是对这种认知的具体实践,是一个触发点。

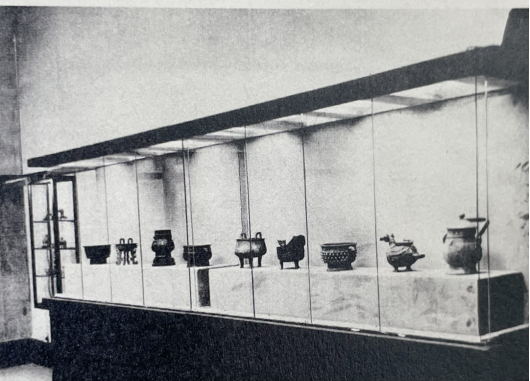

英国作家弗朗西斯·艾斯科于1929年拜访那场号称是当时欧洲最盛大的东方文物展后,决定以特殊的笔法来构筑这篇命名为《幻影》的艺评。文章中,他挑选出12件展品,幻想它们午夜后在诺大的展场中苏醒,以吟唱对话的方式彼此倾诉点评,位于德国柏林艺术学院中的藏品,在夜深人静时悄悄复活了。

图为1929年《东亚杂志》中弗朗西斯·艾斯科的文章《幻影》所附的“中国艺术展”展览记录

这篇文章有趣的地方,不是双羊尊怎么说话,也不是兽形觥如何龇牙咧嘴,而是这些来自他方的对象何以替代写作者发声,进而促使一种西方的凝视幻化成得以书写的声响形式。当然,这并不是东方艺品第一次在西方世界开口说话。著名的法国诗人,同时也是藏家的维克多·雨果,就曾多次透过诗句拟人化他醉心的中国瓷器。例如在其中一篇较著名的诗《破碎花瓶》中,便如此描述道:

瞧这位饱学之士,又或只是头驴子;

要不是在念弥撒,便是在呼哧乱喊。

音响考古学想要挖掘的,是过往曾经存在的声音。但是当那些从未实际出现过的声响开始传颂,又能够诉说什么呢?或者我们可以借用后殖民论述的方式询问:雕塑品可以说话吗?到头来,我们很难忽视这些发声体作为欲望对象的本质,它们的各种动态,不论是物理或是心理上的变幻,皆能有效反应出我们现时所生存的境况。

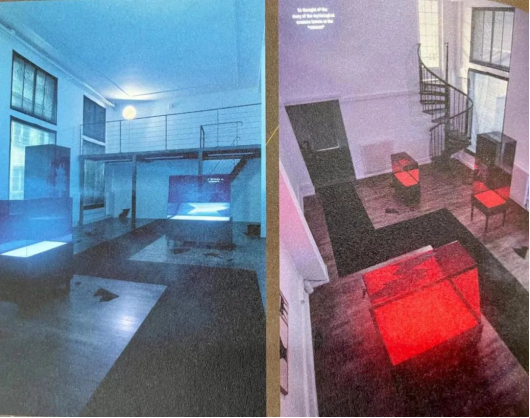

本期杂志内页,作品《展示柜》

创作者尝试重现一个刚被窃贼洗劫的博物馆空间

#03

语言:人类思维某种特性的探索

或许,我们应该更近一步探问,在落叶归根之前,那些正徘徊在博物馆中的雕塑品能够为谁发声呢?

或许,究其源头,世界上现存的所有语言的词汇发展——都基于对人类思维某种特性的探索。这种特性让人类拥有了创造符号(语言)的能力,讲述者们将他们想要表达的概念编码为符号,而他们对这些概念的认知与切身体会或多或少地影响或是推动着符号的形成。

语言,是高度“具身”的。

2018年一个燥热的晚上,巴西艺术家Jonathas de Andrade深入巴西赛尔唐地区的村庄,他惊讶地发现当地听障群体发明了一种自己的手语。不同于巴西其他地区的通用手语,当地手语从动作到表情的运用都极具表演性与戏剧的张力。

这些听障人士身处偏远腹地,他们的生活环境不受任何权力的干预,语言在自然而然中生成,让它有了无与伦比的重要性。在语言被剥夺的情况之下,听障人群寻找、创造了属于他们自己的语言,在文化创造层面,这就是艺术本身。

在雨季,决堤的大水会把布满沙土的足球场暂时变成一条河流。Maura正描述着被河水冲刷到土地上的鱼的大小和形状

“认识到自己的无知,并以这种状态去感知自我,便是去认识到那种跃动在这些人和他们语言中所蕴含的独创性,以及他们面对一切的自由之中的蓬勃智慧。”Jonathas de Andrade听着当地的语言,彷佛在词语的运用中触碰到当地生命的眼神,那些植物、稻草、石头与干涸的河,那条未曾降临的河流在语言中呼之欲出……

限时书店vol.1 “存档思考与想象”

正在展出

欢迎各位朋友线下观展

微博、小红书有丰富活动及奖品等你哦

展期:2023年3月20日—5月10日

地点:西安欧亚学院南A教学楼1F

感谢以下出版机构支持(按照首字母排序)

撰文/ 王琳娜