2023.04.18

2023.04.18

浏览量:

浏览量:

2005年,历史学家David Bell在《无书的未来》(A Bookless Future)一文中,指出电子书籍这种“具有战略性与针对性的阅读方式,会给人一种获得权利的感觉”。因为读者无需走入完整的行文逻辑,直接搜索其中一部分内容就可以获得知识构成,从而成为阅读的唯一主人。他认为“这正是最危险的地方”,因为“信息不等同于知识,而搜索更不等同于阅读”。

碎片化信息的充斥和漫溢,将有限的理性知识淹没其中,越来越多的信息也将人们一步步困在原地。在瞬息万变的技术和媒介场景面前,我们是否还在思考与想象?“存档思考与想象——限时书店”便是回应。这场以小众出版平台为行动者网络共同书写的阅读图景,以“存档”为愿景,试图用书籍搭建起思考和想象的版图;以“思考与想象”为宣言,探索和跨越阅读“看”的边界,捕捉转瞬而逝的细节,摆脱长期的认知沉淀;我们相信,用重建认知来介入世界是必要的,解答不是目的,启发每一次思考,进而充满好奇地去认识世界才是目的。

本次限时书店展览期间,我们邀请到五位新闻学教研室的专职教师,选择了展场不同的出版平台与刊物,为读者们带来【限时书店漫游指南】系列连载。历经近二十载实践与沉淀,文化传媒学院新闻学教研室关注培养学生多方面的文化素养与专业技能,让学生充分浸泡在新闻采访与写作、创意写作、深度报道等课程中,而这些素养与技能的实现都需要以大量阅读作为基础,学生的认知力与行动力由此生发。当阅读不再是从书本到个体的单向流动,通过阅读、交流与创作,用另一种方式打开“书”的溯源之旅,每个人都能从另外的生命个体中看见彼此,拾获更多精神交流的可能性。

限时书店漫游指南 第四期

《DEMO》:不止于设计

主笔:龚辰

溯源:限时书店DEMO展位出版物《DEMO》

西安欧亚学院文化传媒学院新闻学教研室专职教师。陕西省作家协会会员、陕西省编剧协会会员、青年作家、编剧,已出版散文集、小说等两部作品,杂志连载《时间的礼盒》《黑马时代》等故事作品,迄今共发表文学作品40余万字,获得教学类、文学类、影视类等各种奖项40余项。

“这一切似乎又回到了边界转移和典范转移的取舍与选择,毫无疑问,《DEMO》会选择后者,或努力去选择后者,而这也许才是《DEMO》存在的意义。”

#1

关于DEMO

杂志媒介转型中的支点

在当下数字时代,杂志不再只是信息的载体,而是以更加鲜活、跃动的方式,成为联结社群,重建人与人之间联系的媒介。媒介模式的变化是我们这个时代最显著、最重要的变革之一。

《DEMO》作为国内首个根植于本土并具有国际视野的泛设计评论杂志,一年两期,充分呈现作为设计评论与研究机构的研究成果,将设计置于历史、流行文化与民间生活的情境中思考。

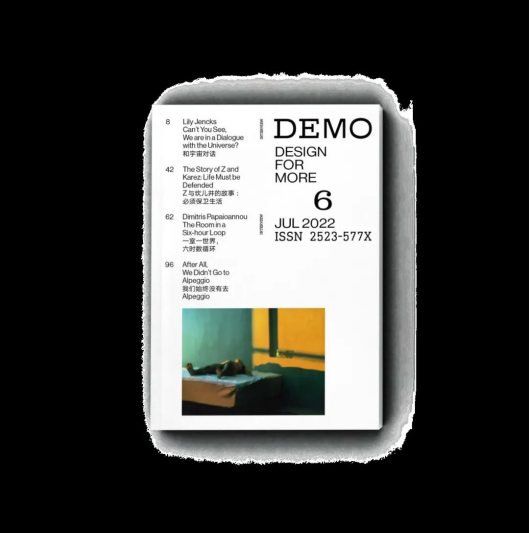

在《DEMO》最新的第六期卷首语中有这样一句:“这一切似乎又回到了边界转移(Boundary Shift)和典范转移(Paradigm Shift)的取舍与选择,毫无疑问,《DEMO》会选择后者,或努力去选择后者,而这也许才是《DEMO》存在的意义。”

所谓“典范转移”,是指在某个领域里出现新的认知,打破了原有假设或者法则,从而迫使人们对已知的基本理论做出根本性的修正。因此从本质上来说,典范转移就是冲出原有的束缚和限制,为人们的思想和行动开创了新的可能性。

我对《DEMO》第六期最深刻的感受,就在于其形式和内容双元的典范转移。

#2

形式的典范转移

A.艺术书的形式

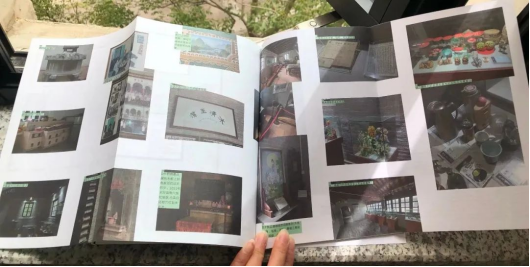

“创造作品的过程就是生产思想的过程,在决定纸张的厚度、折法、线的粗细和缠绕方式的同时,艺术家已然在倾注自己的审美、思考和立场——这些技术性的决定会无声而又有效地与欣赏者沟通,就像水的质量会影响饮茶的体验。”

——某艺术书展的一位观众

在历经现代化和工业化的洗礼之后,新时代的艺术越来越抛却繁琐的教条,更加贴近当下人类最真实的生存处境。学科研究中的艺术书是指收录、汇总具有“不规范的”“难归类”“待定义”等特征的书籍作品,但我认为的理解是打破常规的,新的类别,不需要被定义的作品。

艺术书在挑战和突破传统意义上对书的定义,甚至连“书”这个概念都应当适时舍弃。在艺术书的创作理念中,每个人都可以自己设计、自己印刷、自己销售的艺术作品。艺术书不仅让艺术以书、以杂志为媒介获得了新的生命力,更试图解构传统出版业的独断审美,为发散性和创新性的个体表达创造可能。

B.文本文体的糅杂性

《DEMO》第六期共有10篇文章,文本的文体形式涉及深度访谈、深度报道、设计议题研究、田野调查、摄影文案以及自我写作等,几乎是囊括了创意性写作的新类别,使其呈现出多元文体的特征。

#3

内容的典范转移

主题的突破:去中心化的多元表达

用一种虚构的意义摧毁一个先前虚构的意义(认为现代建筑是永恒的)是后现代主义的一种手段,“意义”成为一种力量。——《DEMO》

当代人对中心化的主题形式早已习以为常。在权威性机构的经营下,书籍和报刊的主题规律,被视作是再正常不过的惯例。

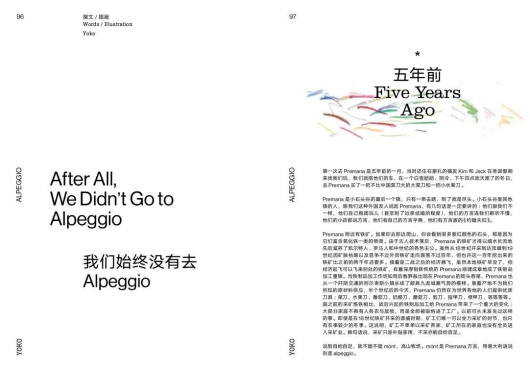

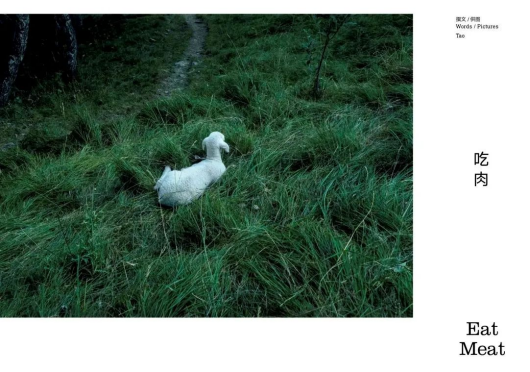

在这一期中,我印象最深刻的两篇文章是《我们始终没有去Alpeggio》和《吃肉》。“这两篇文章也许在某种程度上是对以往《DEMO》在内容形式和表达层面的颠覆,这也呼应了在过去一年中我们操作新一期杂志时所遇到的困惑——一种“不知要表达什么”,或者说“似乎没什么想要表达”的虚无感。”

这两篇看似偏离整个“居所和意义”线索的文章,反而成为了本期杂志最大的意义。人每天接触的一切都是一种居所,有形的和无形的,世界本身就是人类的家园,接触世界,就是在探索人与居所的关联,从而理解意义、生成意义和瓦解意义。去中心化的主题探索,会让杂志的观点和想法像一个有机体一样随之延展并丰富。

文风的松弛度

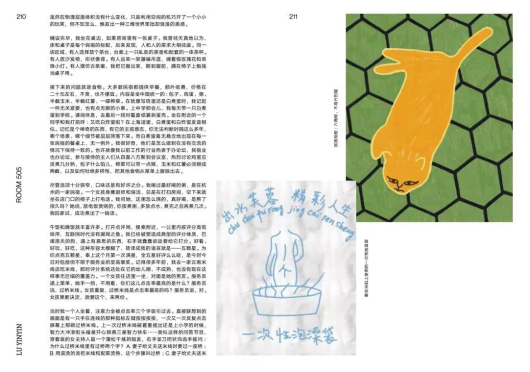

我觉得最有趣的一篇,非《我住民宿505》莫属。

“终于,我在一份官方发布的文件《旅游民宿基本要求与评价》里找到了准确释义:利用当地民居等相关闲置资源,经营用客房不超过4层,建筑面积不超过800m,主人参与接待,为游客提供体验当地自然、文化与生产生活方式的小型住宿设施。原来如此,这让我想起小时候语文考试里的找病句——夜空中挂着一轮圆圆的月亮和许多闪闪发光的星星——怎么都看不出哪里病了。答案竟然是,月朗星稀。那我也可以出个题目——我住进了民宿五楼,房间号是505。”

最冷幽默的是《人、自然与能源》:“在面馆吃面,有个人进来。老板:大碗小碗?答:小碗,用大碗装。”

这种风格的松弛感需要足够的灵感体验支撑,它的底层逻辑在于对表达意义追寻的不在意。我们在日常的写作课程教学中,感受到很多学生对于写作的内容抱有很大的意义期待,他们在努力搜寻脑海中那些可能有“意义”的事情,但忽略了其实书写本来可以是一种对无意义的释放。

寻找意义是一种意义,但没有意义本身更是一种意义。

限时书店vol.1 “存档思考与想象”

正在展出

欢迎各位朋友线下观展

微博、小红书有丰富活动及奖品等你哦

展期:2023年3月20日—5月10日

地点:西安欧亚学院南A教学楼1F

感谢以下出版机构支持(按照首字母排序)

撰文/ 龚辰