2023.04.23

2023.04.23

浏览量:

浏览量:

2005年,历史学家David Bell在《无书的未来》(A Bookless Future)一文中,指出电子书籍这种“具有战略性与针对性的阅读方式,会给人一种获得权利的感觉”。因为读者无需走入完整的行文逻辑,直接搜索其中一部分内容就可以获得知识构成,从而成为阅读的唯一主人。他认为“这正是最危险的地方”,因为“信息不等同于知识,而搜索更不等同于阅读”。

碎片化信息的充斥和漫溢,将有限的理性知识淹没其中,越来越多的信息也将人们一步步困在原地。在瞬息万变的技术和媒介场景面前,我们是否还在思考与想象?“存档思考与想象——限时书店”便是回应。这场以小众出版平台为行动者网络共同书写的阅读图景,以“存档”为愿景,试图用书籍搭建起思考和想象的版图;以“思考与想象”为宣言,探索和跨越阅读“看”的边界,捕捉转瞬而逝的细节,摆脱长期的认知沉淀;我们相信,用重建认知来介入世界是必要的,解答不是目的,启发每一次思考,进而充满好奇地去认识世界才是目的。

本次限时书店展览期间,我们邀请到五位新闻学教研室的专职教师,选择了展场不同的出版平台与刊物,为读者们带来【限时书店漫游指南】系列连载。历经近二十载实践与沉淀,文化传媒学院新闻学教研室关注培养学生多方面的文化素养与专业技能,让学生充分浸泡在新闻采访与写作、创意写作、深度报道等课程中,而这些素养与技能的实现都需要以大量阅读作为基础,学生的认知力与行动力由此生发。当阅读不再是从书本到个体的单向流动,通过阅读、交流与创作,用另一种方式打开“书”的溯源之旅,每个人都能从另外的生命个体中看见彼此,拾获更多精神交流的可能性。

限时书店漫游指南 第五期

“背向而驰,发现存在的意义”

主笔:呼瑶

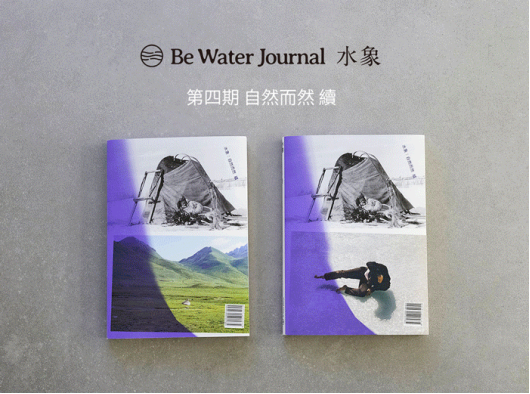

溯源:限时书店Be Water Journal展位出版物《自然而然》《自然而然续》

西安欧亚学院文化传媒学院新闻学教研室专职教师。曾在西安银桥乳业集团宣传部负责企业文化宣传工作,在陕西日报、工商周刊发表多篇新闻报道,擅长人物专访。策划陕西交通广播《奥运快报》《奥运百科》《大话奥运》等系列节目。

“If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.”

#01

用双手说话的文化创造者

1971年12月8日,通过《唐山大兄》创造了票房奇迹的李小龙在香港电视台TVB演播室,接受加拿大著名脱口秀节目主持人皮埃尔·伯顿的电视专访。他用be water解释东方哲学。

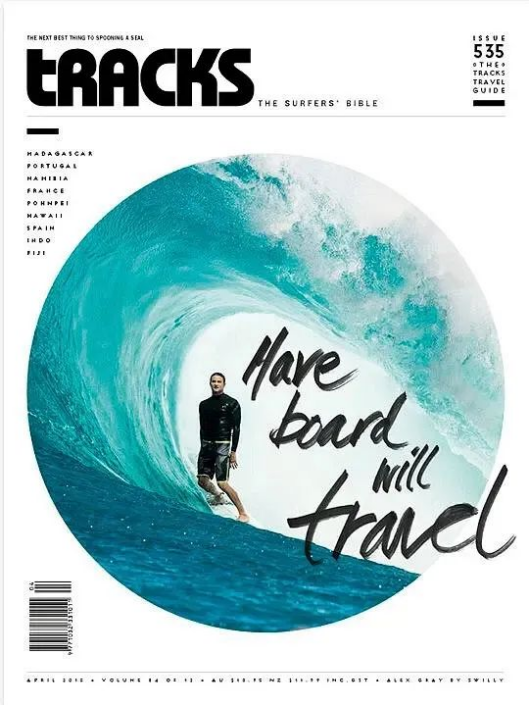

而Be Water Journal(水象)正是如东方哲学般包容,是一本承载着现代文化和东方DNA的流动的纸质杂志书。

Be Water Journal(水象)第一期

“如果我们自己能找出时间和空间,在城市里,多花时间看植物,哪怕看到的是公园的昆虫、路边的野草,或者在阳台上种些植物,做这些事情的人多了,慢慢的,空间才会发生变化。如果去公园的人多,去商场的人少,这个城市就会变化。就是靠大家一起把这个缝隙撑开来。”

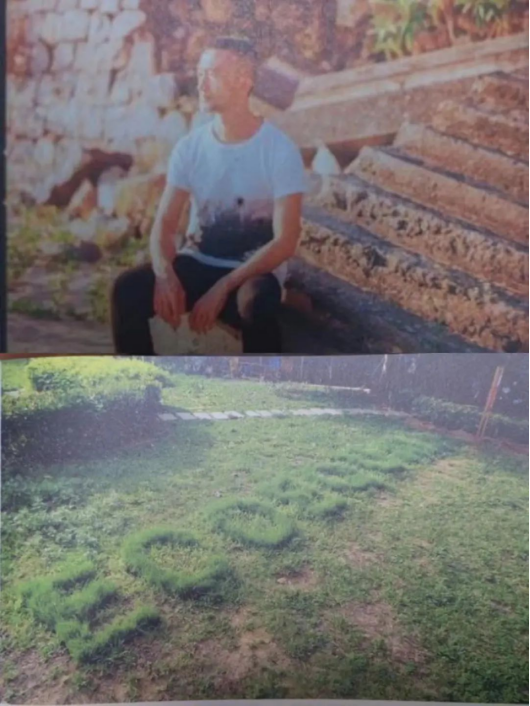

这是《自然而然》的第一篇专访《春风吹又生》主人公郑波对长时间体验自然的看法。

2016年,郑波与台北蟾蜍山的当地居民、学生、艺术家共同起“蟾蜍山共地计划”。他们规划了可食用的“风景”,一片不受人类干扰的野草栖息地,并种植了一个植物标语:ECOEQUAL(生态平等)。

他是水象所关注的诸多文化创造者之一。什么是水象定义的文化创造者呢?

创始人爱米的解释是:当代中国(或者在中国)的文化创造者们,是普通人中比较早地觉醒并开始积极地反思现代性,和基于现代性所发展出来的行为方式、思考方式的人,他们关心环保、社会文化等议题,还会身体力行地去做,用创作作品的方式来回应这些问题,呈现自己思考的结果,与世界对话,去推动一些改变的发生,而不仅仅是消费现有的产品、文化或者“解决方案”。

在我看来,文化创造者是一个用双手说话的群体。他们在飞速前进的时代和人潮洪流中背向而驰,关注所有人关注到的问题:环境、自然、可持续发展、碳排放……不一样的是,所有人在现场,但文化创造者们,行动了。

孙玥根据泥土当下的变化顺势而为之,在与泥土的合作中呈现陶艺创作。她眼里的陶土“像是一种自我反射,是个体与世界连接的媒介,在与泥土的互动中更加了解自己,性格或者心态很容易就反应到形态中”。在她眼里,泥土是手的自然延续。

孙玥的陶艺作品

Yoko和Tao是一对居住在意大利北部乡村的中国情侣,也是独立设计小组“建筑大王”的成员。他们将对于环境的关注落实到设计项目中,关注材料的再循环,日常里,他们亲手烹饪一日三餐、呵护菜地、爬山观鸟,不定期地在村里的河涌捡拾塑料垃圾……

Yoko在格里尼亚山观鸟

创始人Rio形容她的服装品牌Rio Hilo——一个来自大山的自觉型服装品牌。“这种自觉性,并非基于商业考量,或追求由机构颁发的有机、环保证书,而是在做事情的时候,过得了自己的关。比如,去考究生产销售环节使用了多少塑料,生产时的废水排放对环境的影响有多大。”

水象里的文化创造者他们知行合一,用双手说话,实践乡居、种地、探洞、环保以及自然生活。他们愿意慢下来,甚至停下来。去看、去听、去嗅、去触碰、去尝试。像动物植物一样感知自然,在实践中又像真正的“智人”那样去有意义会呼吸地思考。直至返璞归真,理清人、自然和社会的关系。正如古人哲学“真知即所以为行,不行不足谓之知”。

#2

慢下来,发现存在的意义

水象记载的文化创造者如此,水象也如此般背向而驰,发现存在的意义。

在技术加持、节奏停不下来的今天,水象缓步逆行,耗时5年,发行4期纸质杂志书。其中创刊号(《回应当下》)以近10万文字专注于当下的社会文化议题。到目前为止,第二期《移形换影》,第三期《自然而然》,第四期《自然而然续》全都用文字采访的方式,关注文化创造者,关注本土、全球、整体的文化。

水象想做的是一本被需要的杂志。这让我想到了新闻的价值。我们提供给受众的是他们想要的内容,但更重要的是他们需要的内容。虽然一字之差,但背后的意义却不一样。想要的内容,大数据和算法知道,量贩式地给你,我们困在了自己的茧房里。而我们真正需要的是什么呢?你来得及思考吗?

水象的主题并不提前预设一个杂志的立场,而是通过采访和组稿,展开开放性的讨论。这种开放式的结构和时间跨度长的深度访谈下,采访对象的境遇是变化的,观点是流动的,受众与选题是随时互动的。在这个过程中,我再次感受到了纸媒的吸引力与文字的张力。

我们需要了解自然、了解社会、了解自己。需要偶尔背向而驰,奢侈一下午的时光,与选题中的人物互动,用更广阔的视野重新审视人,尤其是消费主义(消费符号、消费自然、消费一切在市场上寻到的解决方案)的人。慢下来,发现水、空气、声音、哪怕是一棵杂草存在的意义。

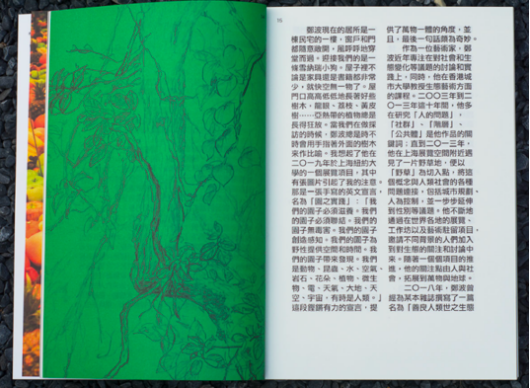

杂志内页展示

翻阅水象的过程中,我忽然顿悟它繁体字排版的用意。除了设计美观之外,让阅读慢下来才是本意。

合上书,翻回到第三期《自然而然》的封皮,大片留白,正如水象带来的流动、包容、会呼吸的思考。而封底又归于文化创造者的背向而驰,用双手说话,发现存在的意义。

Be Water Journal(水象)出版的杂志

限时书店vol.1 “存档思考与想象”

正在展出

欢迎各位朋友线下观展

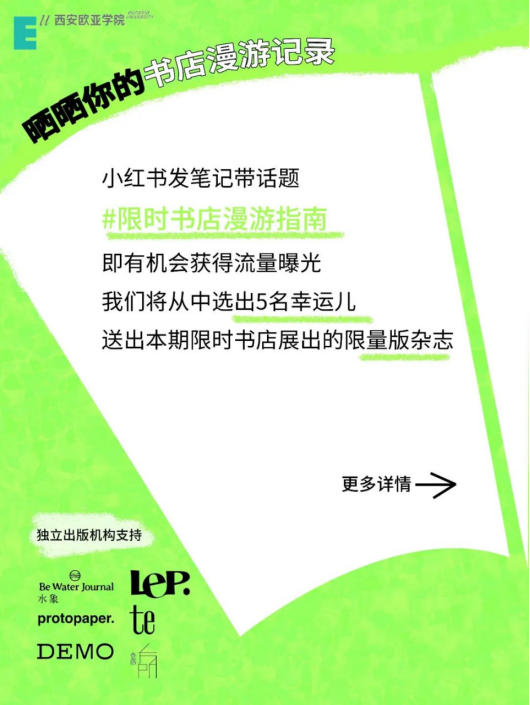

微博、小红书有丰富活动及奖品等你哦

展期:2023年3月20日—5月10日

地点:西安欧亚学院南A教学楼1F

感谢以下出版机构支持(按照首字母排序)

撰文/ 呼瑶